トップページ

トップページ ×

×

〈説明〉

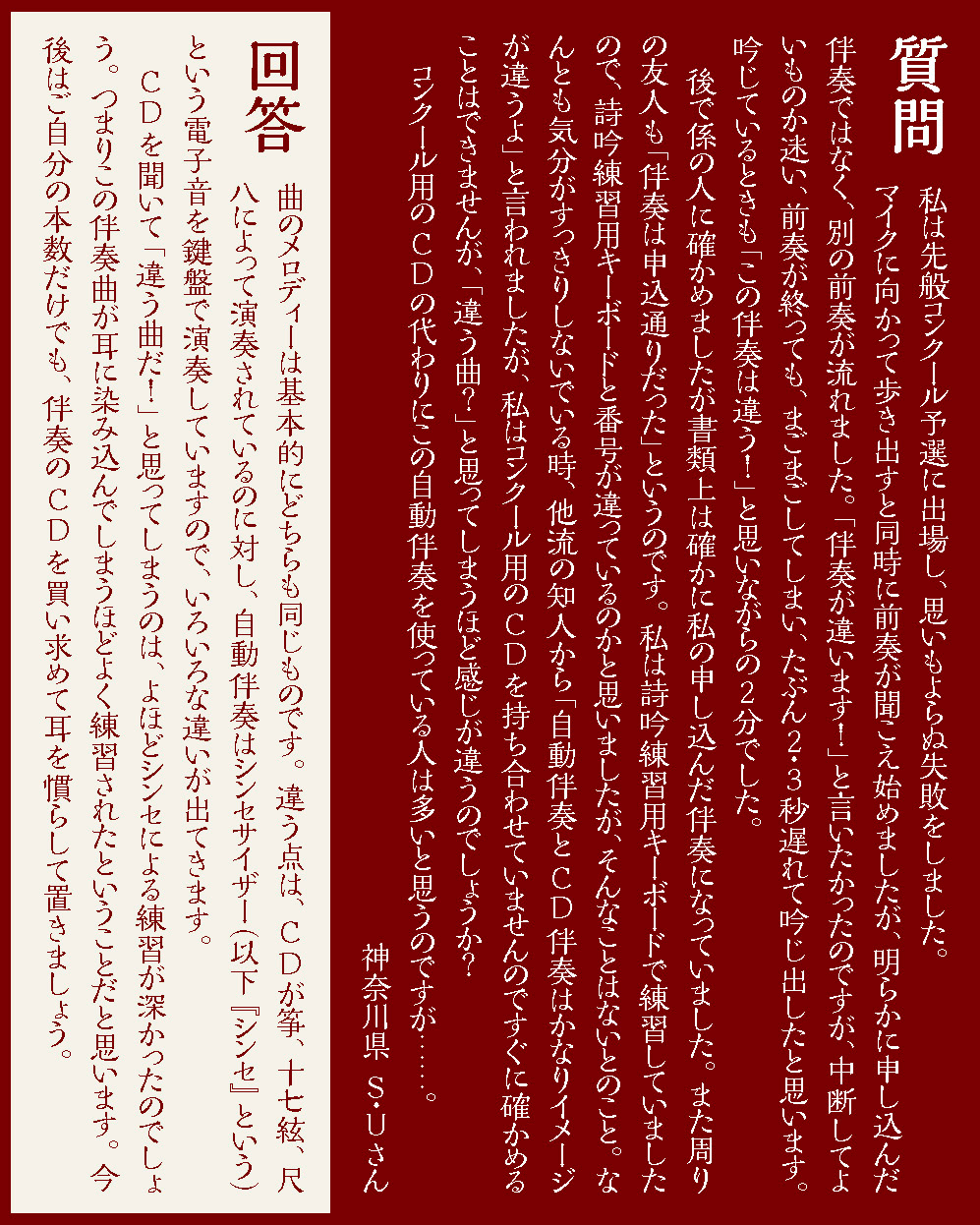

前にも申し上げましたように、邦楽器は一般的に音域が狭く、筝・十七絃の場合、同じ調弦法で12種類の高さに調弦することはできません。簡単に説明しますと、箏の場合、4本調子から9本調子までの音しかありません。この間に使われる音を使って水2本調子から3本調子までの調絃をします。つまり音響的に4本調子より低い音は無いのです。十七絃も4本調子の時が一番低い調絃です。4本より低い3本は、8本調子の調絃の一部を変更して3本調子にしますので、4本より甲高い印象になります。これに対してシンセの音は4本、3本、2本、1本と順次全体的に音程が低くなっていきます。その為3本以下は実際の筝・十七絃より一オクターブ低い音となって現実には無い楽器の音色となってしまっている為、CD伴奏とはずいぶん違った印象の、「野太い音色」になっているのです。

3本調子以下の低い調子では、CD伴奏とシンセによる伴奏とではかなり雰囲気が違います。特に前奏で十七絃が主体となる場合はCDとシンセでは一オクターブも違いがある為、印象が全く異なります。また6番の伴奏に出てくる横笛は本数によらず全て一オクターブ低くなっているシンセもあり、尺八のようなイメージになっています。

シンセサイザーという電子楽器は、名前の通り人工的に作った電子音を基に色々な音色を作り上げ、中には実際の楽器に似せた音を再現するものも多く、この詩吟用シンセも、電子音により尺八の音や筝・十七絃の音に似た音を作り出しています。音によっては実際の楽器の音を使って電子的に加工する「サンプリング」という方式で、より本物に近い音色を作り出す場合もあります。

CD伴奏と貴方のシンセによる伴奏の音を全体的に比べますと、4本調子より高い場合の筝の音色は双方とも似た印象ですが3本以下になるとシンセにおける箏はオクターブ低くなりますので「ドーン」という印象です。十七絃はシンセの方が全体的に「野太い」感じですが、3本以下になると更にCDよりオクターブ低くなるので印象がちがってきます。尺八は全体的にシンセの方が「ソフト」な印象でしかも「風音」が目立つようになっていることと、全体的に「エコー」効果が強くなっていることも印象を大きく変えている要素でしょう。

特に印象が大きく異なる個所は、3本以下の調子で、曲番号が10︐11︐12番と律詩の13︐15︐16番で、これらは十七絃が主体となるため、シンセの方はことさらに低音が強調され、CDの筝・十七絃とは全く別の楽器のように聞こえます。勿論、別の楽器として聞いていれば何の問題もないわけですが、今回のように、同じ伴奏が流れてくるものだと思っているところへ全く印象の違う伴奏が聞こえてくれば「伴奏が違う!」と慌てるのもむりのないことです。

結論的なことを申し上げますと、やはりCD伴奏をよく聞いて耳を慣らしておくことが大切です。財団主催のコンクール決勝はCD伴奏によるものですから必ず聞く必要があります。3本以下の方は特に注意してください。また「続伴奏集」もありますので、両方ともご自分の本数だけはお買い求めになった方が宜しいと思います。伴奏に関しては全て指導者にまかせっきりの方が多いと思いますが、コンダクターや詩吟練習用キーボードを使える人と使えない人では詩吟に関する見識もずいぶん違うと思います。

昔、「教室にレコーダ(録音機)を持ち込んではいけない」という会派が沢山ありました。今では信じられないことですが、本当です。勿論今でも自分以外の吟を録音するには相手の承諾を得なければならないことは当然ですが、昔は教室に持ち込むことさえ許されませんでした。詩吟以外の邦楽の畑では今でも師匠の歌や演奏を録音させてもらうためには改めて謝礼をしなくてはならないのが普通ですが、吟界ではその点あまりやかましくないようでして、今ではレコーダーをもって稽古に来る方が多く、ご自分の吟を録音して帰るようです。またCDから自分に必要な伴奏だけレコーダーにダビングして持ち歩けば出先でもコンクールの練習ができますね?

エッ?CDを買ってもプレイヤーが無い?ポータブルのCDラジカセが比較的お安いと思います。テレビ用のビデオデッキをお持ちの方はそれでも聞けますし、パソコンをお持ちの方はパソコンで……。

※こちらの質問は『吟と舞』2021年8月号に寄せられたものです