トップページ

トップページ ×

×

〈説明〉

一般的な和歌の節を吟じているのに「詩吟みたい」と思う方は、和歌のすべてが柔吟だと思い込んでいるのかもしれません。実際にそう思っている方は多いです。柔吟・剛吟の違いを個人差としてとらえている方も多く、また詩吟と和歌の違いだと思っている方も多いようです。この区別はどちらも当たっていません。例えば「あの人の吟は剛吟だ」という表現は正しくありません。「あの人の吟は剛吟に向いている」とか「あの人の吟は力強い」というのが正しいのです。つまり剛吟か柔吟かは吟題によって決まることであり、個人差でもなければ詩吟か和歌かという違いでもありません。確かに平安時代の和歌には恋歌が多く柔吟に属する題材が多いです。しかし武士の時代になりますと、叙景詩でも力強く荒々しい和歌もあります。このような題材の場合、柔らかくなよなよとした吟じ方では内容に反してしまい不適切です。あなたの吟を「詩吟みたい」とおっしゃった方はあなたの吟を「力強い」と感じたのではないでしょうか?和歌は柔らかく、詩吟は硬く吟ずるものだと決めつけている方なのではないでしょうか。

もう一つの場合は、あなたの和歌の節が絶句に似ている場合です。絶句の節調はほぼ定型化しており、会派による差異も少なくなっています。このことは私個人の考えでは好ましくない傾向だと思っておりますが、今回はその件には触れません。絶句の節調(メロディー)と和歌の節調との違いを雑駁に説明すると、和歌の序詠(前半)が四七抜き短音階の色彩が強いのに対し、絶句の前半、起句・承句は完全に陰音階で動いている。しかし和歌の本詠(二回目)は絶句の後半転句・結句と同様に陰音階でしかもほぼ同じ節調で吟じられるという共通点がある。これが和歌と絶句の節調が違う点と似た点です。おおよその説明では分かりにくいと思いますので、具体的に説明したいと思いますが、一般的に絶句の節調がほぼ定型化しているのに対し、和歌の節調は会派によってさまざまであるため、具体的な説明となると、普遍性がなくなり「うちの会派ではそうじゃないよ!」という反論を呼んでしまうかもしれません。しかし一つの例として聞いていただければ、和歌と絶句の吟じ方の違いが感覚的にでも分かっていただけるのではないかと思います。

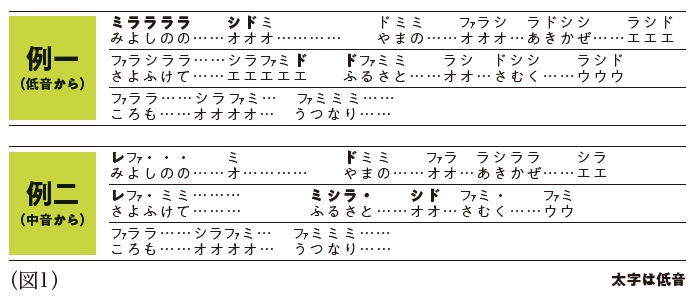

明らかに絶句とは異なる和歌の例を挙げると一番分かりやすいと思いますので、低音から始まる和歌の序詠の節調を紹介します。

和歌「み吉野の……」を例にしますと……。

図1のように、どちらの序詠も力強さを表そうとはせず、本詠の引き立て役としておとなしく地味に吟じる傾向があり、これはかなり昔から同じです。特徴として、低音をよく用いる点が挙げられます。例一の「みよしのの……」や例二の「ふるさと……」の部分などは絶句にはなかなか登場しません。この音の使い方が四七抜き短音階の色彩を感じさせるのです。「ミファラシドミ」と「ラシドミファラ」は同じ形の階段なのですが片や「ミ」で終わりたい節、片や「ラ」で終わりたい節。音階とは不思議な音習慣なのです。「俺は河原の枯れすすき……」や「春高楼の……」と歌ってみるとどうしても「ラ」で終わりたくなりますが、「弥生の空は……」と歌ってみると今度は「ミ」で終わりたくなるのです。「ミラ……シド……」と聞くと一般人は「ミファラ……」と続くことを予想しますが、吟詠家はそれと同時に「ミファミ……」という節も連想します。それは吟詠家が普段から陰音階の「ミファラシドミ」に慣れ親しんでいるからです。しかし一般的音感覚も持ち合わせているので、低音で「ミラ……シド……」と聞くと「ミファラ……」へ誘導される感覚をも併せ持っているのです。例一のなかで「あきかぜ……」と「さむく……」の語尾が「ラシド」という動きで終わっていることも次に「ミファラ……」または「ファラ……」と続けやすい効果をもたらしています。これも四七抜き短音階「ラシドミファラ」の習慣が潜在しているためと考えられます。それにひきかえ、例二の方は「ふるさと」の語尾が「シド」となっていることがわずかに短音階の雰囲気を醸していますが、全体的には陰音階が支配しているといえます。つまり例一と例二では、音階感覚が異なるといえます。例一を使うことの多い方は例二の和歌を聞くと「詩吟みたい」思うかもしれません。しかし、最初に申し上げましたように和歌の節調は会派によってさまざまです。そして、節調の種類が多いということは音楽文化としてはとても好ましい状態といえます。

「こういう節が和歌なのだ!」と決め込むのが最も良くない傾向です。もしあなたが作調なさるのでしたら古いものから新しい作調のものまで広く他流の和歌を研究されることもよろしいのではないでしょうか。

※こちらの質問は『吟と舞』2018年12月号に寄せられたものです